计算机网络5大分类详解:从体域网到广域网,网络工程师必看指南-IT爱包干™

为了研究复杂的计算机网络系统,首先要了解计算机网络的分类以及各类网络的主要技术特征。

爱包干™在实际企业网络运维中,也不止需要熟练应用局域网技术,很多客户在各城市都有分公司,以及部分企业做出口贸易,需要海外专线。

计算机网络按照覆盖的地理范围划分,计算机网络可以分为5类:

广域网(Wide Area Network,WAN)。

城域网(Metropolitan Area Network,MAN)。

局域网(Local Area Network,LAN)。

个城网(Personal Area Network,PAN)。

体域网(Body Area Network,BAN)。

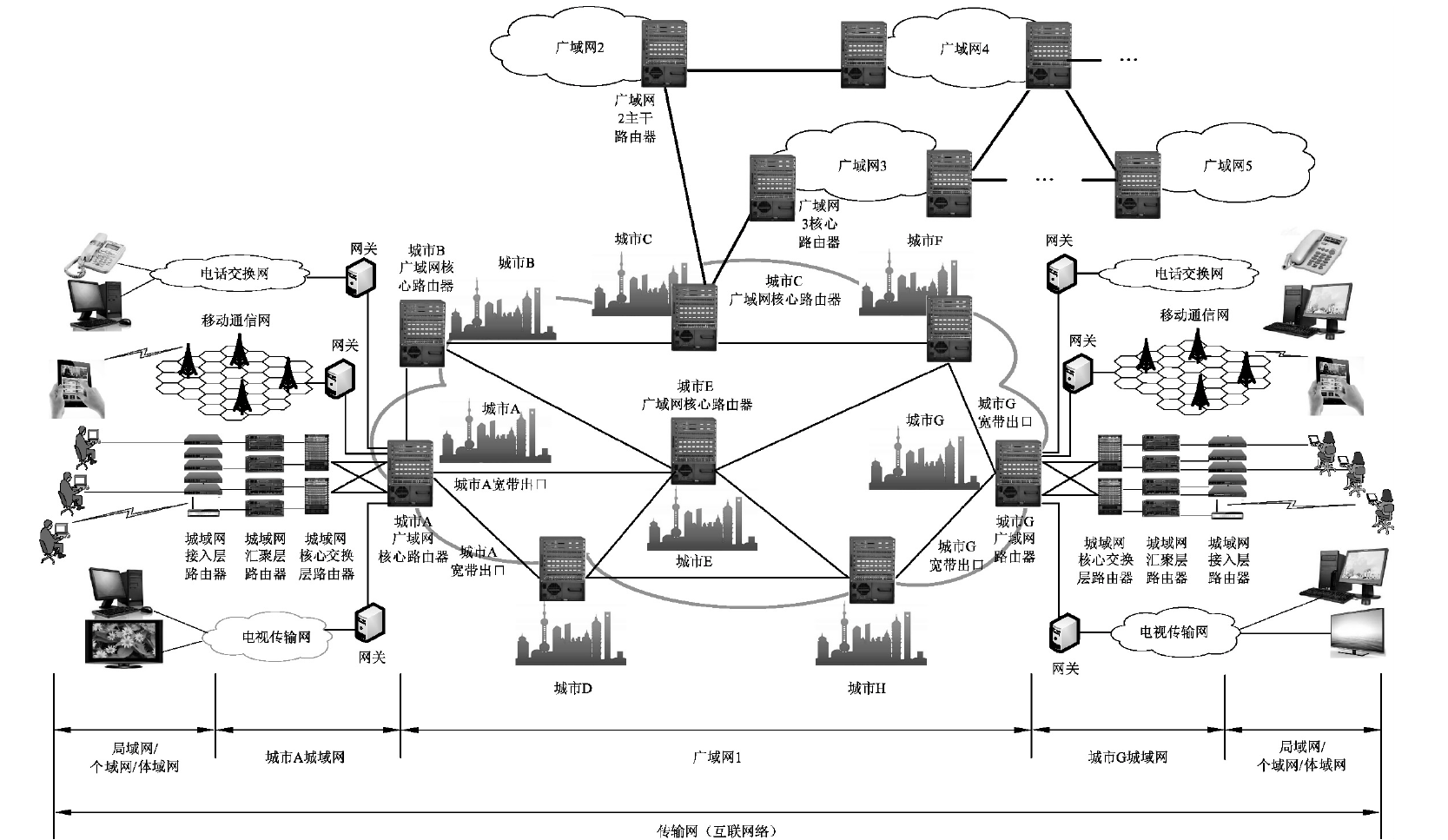

在计算机网络的发展过程中,最早出现的是广域网,其次是局域网,早期的城域网技术是涵盖在局域网中的,最后出现的是个域网和体域网。随着网络技术的广泛应用,广域网城域网、局域网、个域网与体域网按照不同的应用定位快速发展,并形成了各自的技术特点随着网络互联技术的发展,局域网、城域网,个域网与体域网都能够通过广域网互联,组成不同规模和结构的互联网络。

一、为什么广域网相比局域网更早出现?

很多人直觉上会认为技术应该从“小”到“大”发展,但计算机网络恰恰相反。

核心原因在于:早期的计算机极其昂贵和稀有,计算资源是集中式的,网络的首要任务是让分布在不同地点的“终端”能够访问这些集中的、遥远的计算资源。

早期计算机是“主机”:20世纪50-60年代,计算机是庞然大物,价格动辄数百万美元,只有少数大型机构(如大学、政府、军事基地、大公司)才拥有。这些计算机被称为“主机”或“大型机”。

资源访问需求:科研人员、工程师和工作人员分布在不同的建筑甚至不同的城市,他们需要一种方式来使用这台唯一的主机。这就产生了对远距离通信的需求。

终端网络:最初的“网络”形式是终端-主机结构。用户在本地使用一个非常简单的设备(终端,只有键盘和显示器,没有处理能力),通过电话线或专线连接到远方的主机。所有计算都在主机上完成,终端只负责输入和显示。这种连接地理上分散的终端用户到中心主机的系统,本质上就是一个广域网。

典型的早期广域网例子:

SAGE(1950年代):北美防空系统,连接了遍布北美各地的雷达站到指挥中心。

SABRE(1960年代):美国航空的订票系统,连接了全美2000多个终端到中心计算机。

ARPANET(1969年):互联网的前身,其目标就是连接分布在美国不同地区的四个研究中心的计算机(节点在UCLA,斯坦福研究院,UCSB和犹他大学)。这从诞生起就是一个典型的广域网。

计算机网络的发展路径是 “由大到小” 的。首先解决的是“访问”问题:如何让地理上分散的用户连接到为数不多的、强大的中心资源。这催生了广域网。

然后解决的是“互联”问题:当计算机(特别是个人电脑PC)变得便宜和普及时,每个办公室、每个部门都有了多台计算机。这时,如何让这些近在咫尺的机器高效地共享资源和数据,就变得非常迫切。这催生了局域网技术的快速发展和标准化。

二、5类网络介绍。

1. 广域网 (Wide Area Network, WAN)

地理范围: 覆盖范围最广,可以跨越城市、国家甚至大洲。例如,连接北京和纽约办公室的网络,或者互联网本身,就是一个巨大的广域网。

主要技术特征:

传输介质: 不依赖于本地线路,通常使用运营商提供的专用数据线路,如光纤、卫星链路、微波链路,或者通过传统的电话网络(PSTN)使用调制解调器。

交换技术: 主要采用分组交换技术(如IP),数据被分成包,通过网络节点(如路由器)逐跳传输。

速度和延迟: 相对于LAN,传输速率较低(虽然骨干网速率极高,但用户端通常受限于成本),延迟较高,因为信号需要传输很长的距离并经过多个路由器。

所有权和管理: 通常由电信运营商(如中国电信、中国联通)或大型企业建设和管理,个人或小型企业向其租用服务。

拓扑结构: 结构复杂,通常是不规则的网状拓扑,具有很高的冗余路径以确保可靠性。

典型应用:

连接分布在全球各地的分支机构。

互联网访问。

跨地域的数据中心之间的数据同步和备份。

电子邮件、远程视频会议等。

2. 城域网 (Metropolitan Area Network, MAN)

地理范围: 覆盖一个城市或大都会区域,范围通常在几十公里以内。可以看作是LAN的延伸和WAN的简化。

主要技术特征:

传输介质: 主要使用光纤(如DWDM技术),提供高带宽。无线MAN技术(如早期的WiMAX)也曾被应用。

技术标准: 早期有FDDI和DQDB等标准,现在主要基于以太网技术(如10G/40G/100G以太网)和SDH/SONET构建。

速度和延迟: 提供比WAN更高的数据传输速率和更低的延迟,是城市范围内的“信息高速公路”。

所有权和管理: 通常由互联网服务提供商、有线电视公司或市政府所有和管理。

典型应用:

“城市Wi-Fi”覆盖。

连接一个城市内不同区域的校园网或企业LAN(如连接大学的主校区和分校区)。

为家庭和企业提供高速宽带接入(如光纤到户)。

有线电视网络(Cable TV)的数据传输。

3. 局域网 (Local Area Network, LAN)

地理范围: 覆盖范围有限,通常是一个建筑物、一个办公室、一个家庭或一个校园。

主要技术特征:

传输介质: 早期使用同轴电缆,现在主流使用双绞线(如Cat 5e/6/6a网线)和光纤。无线局域网(WLAN/Wi-Fi)极其普及。

技术标准: 以太网 是有线LAN的绝对主导技术。Wi-Fi 是无线LAN的标准。

速度和延迟: 提供极高的数据传输速率(从早期的10Mbps到现在的万兆乃至更高速率)和极低的延迟。

所有权和管理: 由单个组织(如公司、学校、家庭用户)完全拥有、管理和维护。

拓扑结构: 常见结构是星型拓扑,所有设备连接到一个或多个中心交换机。

典型应用:

办公室内计算机共享文件和打印机。

企业内部的业务系统(如ERP、OA)。

家庭中的多台设备共享互联网连接和NAS(网络附加存储)。

校园网内的教学和科研资源共享。

4. 个域网 (Personal Area Network, PAN)

地理范围: 围绕个人工作空间的极小型网络,通常覆盖几米到十米的范围,即“臂展”可及之处。

主要技术特征:

传输介质: 以无线技术为主,但也包括有线。

无线技术:

蓝牙: 最主流的PAN技术,用于连接耳机、键盘、鼠标、手机等。

ZigBee: 低功耗,用于智能家居传感器等。

红外: 旧技术,基本被蓝牙取代。

有线技术: USB实际上也可以被视为一种PAN,用于连接电脑和外围设备。

目标: 实现设备间的无缝通信和数据同步,强调低功耗和易用性。

典型应用:

无线耳机连接手机听音乐。

智能手机与智能手表/手环同步数据。

无线键盘和鼠标连接电脑或平板。

手机通过蓝牙向打印机发送打印任务。

5. 体域网 (Body Area Network, BAN)

地理范围: 一种特殊的PAN,范围更小,仅限于人体表面、体内以及人体周围(通常不超过2米)。

主要技术特征:

传输介质: 以无线技术为主,但也包括植入设备与体外设备之间的通信。

无线技术:

医疗专用频段: 如WMTS(无线医疗遥测服务)。

低功耗蓝牙 和 ZigBee 的特定应用。

可穿戴通信 标准,如IEEE 802.15.6,该标准专为BAN设计,考虑了人体对无线电波的吸收效应,要求极低的功耗和很高的可靠性。

设备类型: 包括可穿戴传感器(如心率监测带、智能衣物)和植入式传感器(如心脏起搏器、血糖监测仪)。

核心要求: 极低的功耗(很多设备需要长期工作)、极高的可靠性和安全性(涉及生命健康数据)、抗干扰能力强。

典型应用:

远程医疗: 持续监测病人的生命体征(心率、血压、血糖、体温)并将数据无线发送给医生。

运动和健康监测: 智能手环、运动鞋垫等设备协同工作,全面分析用户的运动状态和健康数据。

助残设备: 通过脑电波或肌电信号控制假肢或轮椅。

人机交互: 在虚拟现实/增强现实中,通过佩戴在身体各部位的传感器捕捉用户的动作。

总结对比

网络类型 | 英文简称 | 覆盖范围 | 典型技术 | 核心应用 |

体域网 | BAN | 人体周围(2米内) | 蓝牙低功耗、IEEE 802.15.6 | 医疗健康监测、可穿戴设备 |

个域网 | PAN | 个人空间(10米内) | 蓝牙、ZigBee、USB | 设备互联、外设连接 |

局域网 | LAN | 建筑/园区(1公里内) | 以太网、Wi-Fi | 内部资源共享、高速数据传输 |

城域网 | MAN | 城市(几十公里) | 以太网、SDH/SONET、DWDM | 城市宽带接入、跨校区互联 |

广域网 | WAN | 国家/全球(全球) | IP/MPLS、光纤、卫星 | 跨地域网络互联、互联网骨干 |